みぞれ交じりの曇天。

逃げたはずの2月が周回遅れの3月に追いついてしまったような天気。

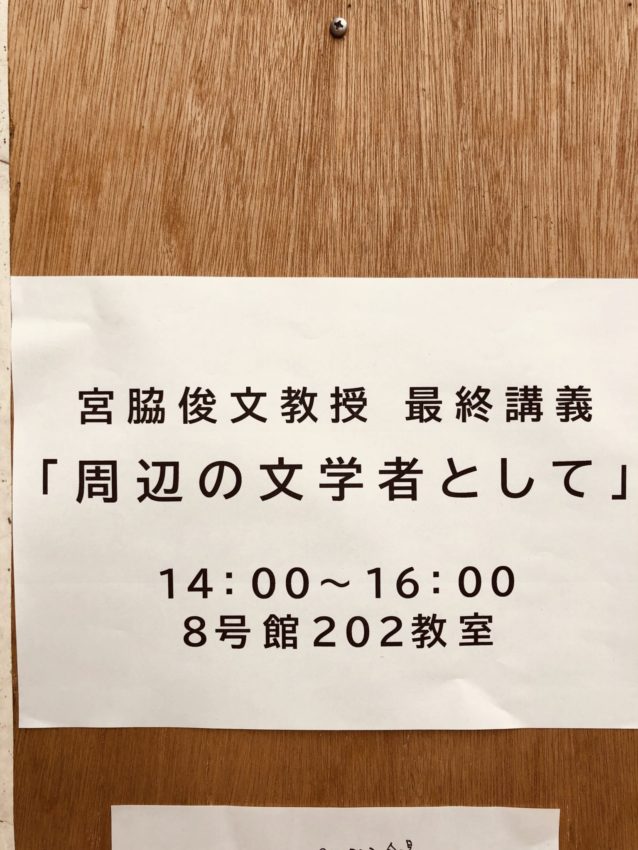

宮脇俊文教授の最終講義を受けるために成蹊大学へ向かった。

大学時代からフルタ丸を気に掛けて頂き、今でも交流のある先生が大学教員としての引退を迎える。

「最終講義」

それにしても響きがかっこいい。

積み重ねた時間を感じさせながらもどこかサラっとしている。

「四文字熟語でカッコイイものを出せ」と言われたら、今後僕はこれを出す。

実は僕は先生の授業を受けたことが一度もない。

大学当時の劇団メンバーに先生の授業を履修している者がいて、それがきっかけで観に来て下さった。

それからちょくちょくとご飯を食べる間柄になり、その場こそが僕にとっての授業だったのかもしれない。

先生はフィッツジェラルドなどのアメリカ文学を中心に、村上春樹の研究者としても第一人者。

村上春樹の新刊が出る度に読んでは、食事をしながら先生に質問をしまくっていた。

とても贅沢な時間だった。

母校ではない大学に足を踏み入れ、講義が行われる教室を探す。

自分は部外者であるかのような、どこか後ろめたさがある。

教室に着くなり、ノートを広げてボールペンをセッティング。

最終講義の時間を待った。

最終講義のタイトルは「周辺の文学者として」。

講義が始まった。

“周辺の”この形容詞に尽きる。

込められた意味と想い。

それをひも解きながら、フィッツジェラルドの話、村上春樹の話。

マイノリティーへの、弱者への、はみ出し者への、まなざし。

それはまさにフルタ丸で僕が描き続けているテーマでもあった。

ロマンに彩られた最終講義が幕を閉じた。

「ロマンは現実を越えてしまう時がある。現実を無化できるチカラがある。」

そんなことをブツブツ言いながら、成蹊大学のキャンパスを歩いた。

つかの間、大学生に戻ったかのようだった。

宮脇先生、30年間お疲れ様でした。